【我与南航的故事】回眸在母校的岁月

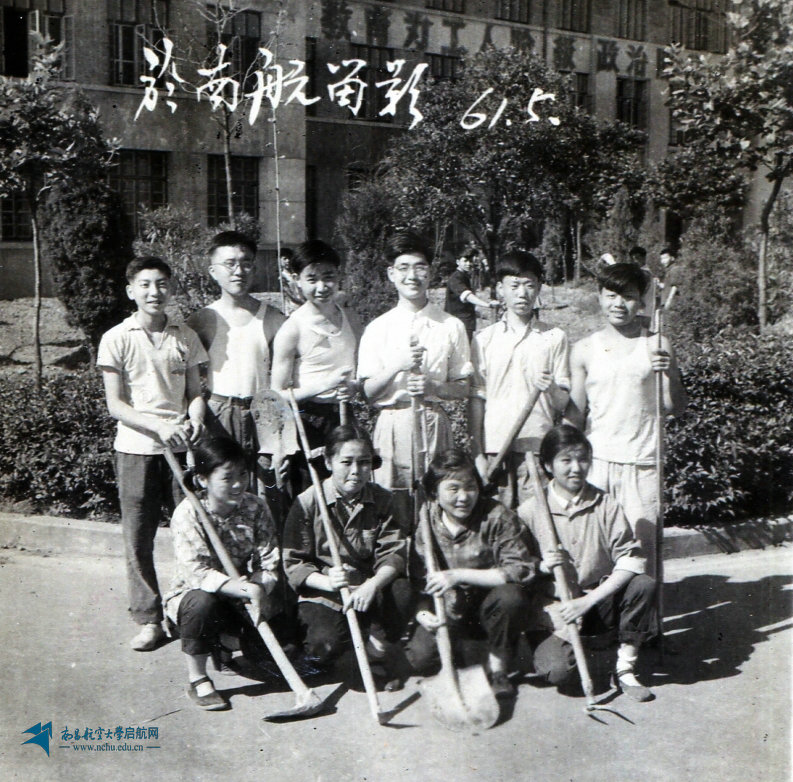

王孝和班

劳动是当时航校师生学习生活的重要组成部分

岁月因青春慨然以赴而更加美好,世间因少年挺身向前而更加瑰丽。南昌航空大学(以下简称昌航)七十载发展史中,一代代昌航人的青春记忆,共同描绘了昌航岁月的美好画卷。

我们是一群1958年入校的上海籍学生,分在昌航各个专科学习了两年之后,调到新组建的数学师训班学习。但毕业后,我们都基本上没有上讲台从事数学教师的岗位。在书信联系的时代,大部分同学失联了。

五十四年后,电子信息帮我们这些七十多岁的老人重新架起了联系的桥梁,让失去联系的老人们找到更多当年的老同学,隔空千里即时畅聊时,大家发现,我们虽没有当上数学老师,但在航空、机械、金融等岗位上成为骨干。探究其中原因只有两个字——教育。母校尽其所能给我们良好的教育,传授科学知识,更重要的是,春风化雨、润物无声地培养了一批能经受压力、奋发图强的人才。打开记忆闸门,倾诉对母校的怀念,成为我们聊天的主题。

我们用自己经历的故事,向母校讲述我们受教育的感受。

接受革命传统教育

江西是一片红色的土地,南昌又是人民军队诞生的地方。古朴的民风,革命印记比比皆是,耳濡目染,沁人心灵。

到昌航报到的第二天,学校就组织我们这批新生参观革命烈士纪念堂。纪念堂坐落在八一大道东侧,虽然不大,但庄严肃穆。广场中间有一座红军战士的塑像,他手握钢枪,目光向前,迈开大步坚定向前的形象,让我肃然起敬,也感染了每一个同学,刚才还打打闹闹的人群一进纪念堂的广场,立刻就安静了。纪念堂里,陈列着红军时期牺牲的烈士的事迹和名册,一本又一本的名册,成千上万的先烈用鲜血染红了红旗,就呈现在眼前。气氛凝固了,没有见过世面的我惊呆了,连解说员说什么都没有听清,但她的声音像重锤敲打着我,提醒着我不要忘记过去,继承先烈遗志,让他们永远留在我们心中。

在南昌三年,我去过最多的地方就是革命烈士纪念堂、八一公园、八一起义纪念馆。其中一个原因:敬意。

清正廉洁的好领导

1958年的夏天,我和800名上海新生到南昌航校报到。学校十分重视新生入学接待工作,新生的吃住、参观、入学教育等各项工作都安排得十分周到,还配备了专职学生辅导员,帮助新生适应学习生活。

当年的张时超校长更是亲力亲为,每天利用早晚的时间到新生宿舍区去看看,及时发现问题,就地解决问题。我在分专科前,有幸在走廊里见到张校长两次。一次正面相遇,他对我微微一笑,当时我并不在意,也不知道他是谁;另一次是见到他远去的背影,当时,我不认识张校长,还把他当成了“清洁工”。

原来,张校长下基层从不张扬,他总是穿着洗得发白了的旧军装,花白的头发和胡茬也不刻意去修理,但他精神矍铄,身板硬朗,慈祥和蔼。每次到学生宿舍时,他手里总拿一把笤帚,边看宿舍边打扫卫生,完全是一个普通劳动者的形象。刚入校的第二天,经过一夜休息的我还没有驱散坐火车的劳累,晕乎乎地去洗漱。在走廊,我看见一个老头在扫地,视线相对,他朝我微微一笑、这是我到校后看到的第一个员工,对学校为新生派清洁工打扫卫生,感到既亲切又感动。几天后,这位“清洁工”没有来上班,一打听才知道,他居然是我们的校长,是上过井冈山的老红军、老革命。我惊呆了!一个校领导一点当官的架子都没有,他没有随行人员,没有长篇的讲话;衣着朴素,忠于职守;呵护学生,身体力行,伴随他的竟然只是一把笤帚。“清洁工”的形象顿时变得高大无比,极其强烈的刺激着我,对我的教育作用是终身难忘的。

张时超校长没有对我说过一句话,他却用自己的行为,给我上了人生中难以忘怀的第一课。

学生心里的胡老师

1960年9月,我从6106班抽调到新组建的数学师训班学习,学校为我们班专门选配了胡祥采老师作为班主任。胡老师一直陪伴着我们,他既是老师,又是辅导员,但我们感觉却更像是朋友和伙伴。他不仅关心我们的学习,还经常与我们谈心,积极帮助我们开展文体活动,很自然地增强同学们的团结和友谊。

在南昌钢铁厂劳动最让我难忘,而这一时期胡老师全程陪伴我们。1958年的“大跃进”年代,南昌市政府在学校东边的罗家集新建南昌钢铁厂。市里的机关、学校、部队都要参加平整新建厂房场地的义务劳动,低洼地要填平,多余的泥土用火车运走。当时没有机械化设备,搬运土方只能靠人力。又适逢是初冬雨季,沥沥细雨下个不停,工地成了泥浆池,给劳动增加了更大的困难。

进入工地,江西籍同学挑着满担的湿泥,悠着扁担飞跑,光着脚上火车跳板,湿滑的泥浆对他们没有一点影响。上海同学的差距就显现出来,缺少劳动锻炼,肩不能负重,泥浆里掉鞋、滑倒,更不敢爬30厘米宽、坡度超过30度的跳板。为了给同学们创造一个劳动锻炼的机会,胡老师早有考虑,做了充分的准备,面对当时的困难及时调整分工,鼓励大家团结协作完成任务。

首先,在出发前,胡老师就为大家准备油布、油纸,保护我们随身携带的被褥不被打湿。由于我们休息的地方是一座没有完工的厂房,胡老师组织大家在地上铺上稻草,保证我们可以安全舒适睡觉,给我们很大的关心和帮助。

其次,面对当时劳动场地泥泞易滑的情况,他马上组织农村来的同学做草鞋,解决脚下打滑摔跤的问题。

最后,是合理调整分工。由女同学装土,男同学挑土,上海男生少挑些,江西男生多挑些。鼓励大家勇敢上阵,比学赶超,互相帮助,团结奋斗。

在胡老师的精心指导和带领下,同学们劳动热情十分高涨。跳板上沾满了泥,同学们互相搀扶,互相保护,避免了意外事故的发生。肩膀压肿压破了,没有一人吭一声;累了、伤了、病了,谁也不愿退缩。劳累一天的同学们晚上很快就进入梦乡,而女同学们却为男同学洗衣服洗到很晚。艰苦的劳动,把同学们的心拧在一起。这次劳动让我们学会直面困难,磨练坚强意志,这是我们最有收获的一次义务劳动。我们把同学们的友情、老师的亲切关怀和鼓励深深地埋进了心中。

在丰城实习的故事

根据学校的教学安排,1959年的春天,我们班去丰城耐火砖生产基地去实习劳动,这是一次颇具教育意义的经历。

早晨八点钟,6106班全体同学就上了一辆只能站立的大货车,在扬尘的道路上跑了三个小时。路途的颠簸,长时间的站立,大家又累又饿,心想到地方就该吃饭了。可是,事与愿违,当车停稳在山坳里的实习基地时,基地正巧在打开窑门,准备出耐火砖。

任务就是命令,同学们不用动员,自觉戴好劳动手套,组成一条人工传送带,一块块烫手的耐火砖,在同学们手中传递。一块耐火砖约有十斤重,开始时大家还有说笑声,没多久发烫的砖越来越沉重,手臂感到吃力,身上也开始出汗了,已经没有嬉笑的声音。半小时、一小时,同学们的肚子咕咕叫。之后队伍做了一些调整,体力差的女同学去码垛,将传送的速度适当放缓,坚持再坚持,历经两个小时才完成窑砖的出窑任务。

开饭了!一箩筐的红米饭,半箩筐的辣萝卜条搬了上来,大家谦让着很有次序地盛饭,可是,盛饭时下手都挺狠,一轮过去四十斤米的饭没了,大家都说没吃饱。工地马上又加做了三十多斤米的红米饭,这才填饱了同学们的肚子。这是我吃得最多的一顿饭,也是我们高强度劳动最好的奖励。

基地旁边有两座山,一座是土山,山上产白垩土,土质又白又硬,经碾碎和水化开后很黏,是上好的耐火砖原料。另一座是砂石山,这种砂石经碾碎成沙后也是上好的耐火砖原料。在砂石断口面上,经常可以看到有小贝壳形状的痕迹,贝壳纹理清晰,但材质看起来与砂石是一样的,这是贝壳的化石,大自然的奇妙,给同学们带来了好心情,大家都愿意在山上多呆上一会。我是挑砂石块的,实在太累时,就会在山上躺一会儿,面朝初春的太阳,享受着山中的美景。

我在丰城开始分配的工作是牵牛。我光着脚,和牛一起踩泥,让白泥和粉碎后的石砂搅拌均匀,是一道简单地工序。后来,我的工作是牵牛拉磨磨碎石料,虽然师傅教了我怎么赶牛,但有一次老牛趴在地上不干活,我拉牛鼻上的缰绳、赶它打它,它都一动不动,半个小时没干活,把我急得满头大汗。等老师傅来了,他抓了一把草哄牛,嘴里吆喝一声,牛就乖乖的起来拉磨了。我心里想,任何工作看着容易,都需要学习,都有着学问呢。

大山里的夜晚一片漆黑,伸手不见五指。我们住的帐篷外,还能听到像狼的嚎叫声,吓得我们晚上不敢出帐篷。后来师傅告诉我们,山里没有狼,夜里的响声是山里的风声。是啊,只有到大自然中,才能了解大自然,才能感受到大自然的奥秘。

为王孝和烈士画像

为迎接建国十周年,提高同学们的政治思想觉悟,学校开展了继承光荣传统,向革命烈士学习,评选革命烈士先进班级活动。学校评选了黄继光班、罗盛教班等多个先进班级,我们6106班也被评为王孝和先进班。全班同学欢欣鼓舞,感到无比的高兴和荣光。革命烈士王孝和,在上海励志英文专科学校就读时就参加爱国学生运动,1941年加入中国共产党,1943年由党组织安排进杨树浦发电站工作,领导工会运动。1948年4月被捕,遭受酷刑,威武不屈,被国民党政府枪杀。

在学校召开先进班级命名大会的前一天晚上。我们班还在为没有王孝和烈士的画像而着急。班长刘殿鸿拿着有王孝和烈士的资料找到我,让我照资料上的画像画一幅大的画像。我当时很忐忑,我平时只是画画黑板报,从没有画人像的经验,但心万一画不好会给班级活动带来负面影响。看到我犹豫之情,刘殿鸿告诉我说可以用他想到的方法来画。肩负着全班同学的希望,我意识到没有经验也得想办法摸索着去完成,在他的鼓励下,我接下了这个任务。 我按照刘建鸿同学提出的打格子的方法,把图片按比例放大,进行反复的修改和修正,经过几个小时的努力,折腾到下半夜,总算完成了这幅画像。当6106班参加表彰命名先进班级拍照时,王孝和烈士的画像完美地呈现在大家面前。

忠于职守的好老师

1960年夏天,学校成立一个数学师训班,由各个专科抽调49名同学组成。目标是一年内学完高等数学、普通物理等课程,使学生的基础课达到大学专科水平。我有幸被抽调到数学师训班。

为了培养我们,学校从江西师范学院请来了教数学的魏宗海老师。魏老师身材高大,戴一副近视眼镜,微笑的脸庞透露着刚毅,话不多却字字重若千斤。他要带领一帮水平参差不齐的学生,既要完成规定的学业,还要战胜“自然灾害”给师生生活及教学工作带来的挑战。

当时,我国面临着极其严重的经济困难,人们吃不饱肚子是常事,老师和同学常常吃不到菜,普遍营养不良。魏老师教学任务很重,饥饿对他的伤害相当严重。记得那年的冬天连续的阴雨天气,由于长期的营养不良,同学们一点抗寒能力都没有,一个个都冷得在教室里坐不住了。魏老师和班委会商定,以寝室为小组,在宿舍里进行早晚自习,小组内同学互相帮助,克服寒冷带来的困难。这项措施受到大家的欢迎,有的同学干脆坐在被窝里自习,但大家谁也不敢放松学习,也没有辜负老师的期望和关心。这时,魏老师苦思冥想,反复研究教材,讲课内容尽量做到深入浅出、通俗易懂,大大提高了同学们的学习效率。由于魏老师夜以继日的操劳,又得不到营养补充,身体日渐消瘦。在我们快毕业时,他已经出现咳血症状,听说得了结核病,大家都说魏老师是为我们累病的。

还有一件小事也体现了魏老师的高尚。当年,国家遭受自然灾害,老百姓的生活都很困难,许多学生想买一本练习本都是很不容易的事,大家都省吃俭用。同学们为了节省纸张,想到的主要办法有三个:一是做题目时尽量减少运算的程序;二是字尽量写得小一些;三是每一行尽量挤写两行作业。总之,每页作业都被写得密密麻麻的,看的时候十分吃力。魏老师眼睛近视,每天要批改49名学生的习题作业,眼睛能不累吗!但魏老师体谅学生的困难,从来没有向学生提要求,他把困难留给了自己。现在看来,我们当时太自私了,只考虑了自己一点私利,给老师增添了多少麻烦,给老师的健康造成了多大的伤害。沉重的担子,压垮了魏老师的身体,我们毕业后就听说魏老师身体一直不好,以致后来过早地与世长辞了。噩耗传来,同学们悲痛不已。

人们都说老师是园丁,浇灌花园里的花朵。我们却认为,老师是用血肉之躯,培养一代又一代的新人。

忠于职守的魏老师,我们永远怀念您!

(作者陈善钧,我校1961届数学师训班毕业生。同班同学徐荣金、周贤才、徐圣量校友对本文进行了补充)